Contents

ハタタテダイとムレハタタテダイの違い

見た目そっくりハタタテダイとムレハタタテダイ

そっくりで違いが解からない

エンジェルフイッシュと呼びたくなる。

外見まったく同じなのに名前が違う。

何処が違うのか。

何が違うのか。

群れるムレハタタテダイ

砂地とリーフとの境に綺麗なムレハタタテダイ( false moorish idol )の群れがいる。

ムレハタテダイはチョウチョウウオの仲間。

中層を泳ぐのは流れてくるプランクトンを食べるため。

一匹だけで泳いでいると外敵から襲われ易い。

群れで泳いでいれば外敵の目を混乱させ、襲われた時も群れ全体で知らせ合うので逃げるのに都合が良い。

エサは流れてくるプランクトンなので大きな群れで生活していてもエサが減ることはない。

群れないハタタテダイ

そっくりな魚にハタタテダイ( pennant coralfish )がいる。

ハタタテダイは群れを作らず単体もしくは2匹で泳いでいることが多い。(実は群れを作ることもある。)

エサはサンゴのポリプや岩に着く藻や小さな甲殻類など。

ムレハタタテダイが流れてくるプランクトンを求めて中層を泳ぐのに対しハタタテダイは水底近くをエサを捜しながら泳いでいる。

群れないのでエサはなくならない。

大きさはハタタテダイの方がやや大きい。

色や柄は、ほとんど同じ、見分けるのは?

群れて中層を泳いでいればムレハタタテダイ、水底近くを1~2匹で泳いでいればハタタテダイと見分けるのが一般的。

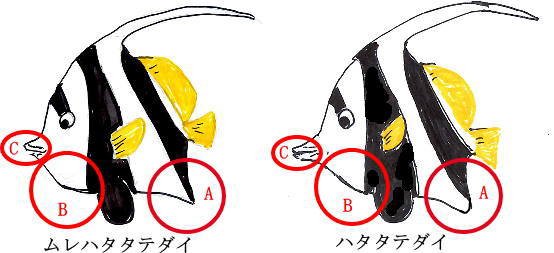

ハタタテダイとムレハタタテダイの違い

背ビレの棘の数

ハタタテダイとムレハタタテダイを正確に見分けるには背びれの刺の数を数えること。

ハタタテダイは11本、ムレハタタテダイには12本の刺がある。

でもダイバーが泳ぎ回ってる魚の背ビレの刺は数えられない。

刺の数で見分けるのは無理。

尻ビレの模様もほんの少し違う。

尻ビレの先端の白と黒の境の部分。

(A)白色の先端部分が鋭角

白色の先端部分がやや丸いのがハタタテダイ、鋭角に尖っているのがムレハタタテダイ、。

(B)顎から腹ビレにかけて大きく湾曲

顎から腹ビレにかけてやや湾曲しているのがハタタテダイ、大きく湾曲しているのがムレハタタテダイ、。

(C)口が尖がる

ハタタテダイは水底の生物を突っついて食べているのでムレハタタテダイより口が多少尖がっている。

たぶん形状による判別はムレハタタテダイとハタタテダイの写真や図鑑を何度も何度も繰り返し見て違いを覚えるしかない。

それでも解りづらい。

ハタタテダイとムレハタタテダイを見分ける5つのポイント

①水底のサンゴなどを突っついているのがハタタテダイ、中層でプランクトンを食べているのがムレハタタテダイ、。

②水底近くで1~2匹で泳ぐのがハタタテダイ、中層で群れているのがムレハタタテダイ。

③尻ビレの先端、白黒の境部分。白の三角模様がやや丸いのがハタタテダイ、鋭角なのがムレハタタテダイ。

④顎から腹ビレにかけて湾曲が小さいのがハタタテダイ、湾曲が大きいのがムレハタタテダイ。

⑤2匹を比べて口が尖っている方がハタタテダイ。

ハタタテダイとムレハタタテダイを見分ける5つのポイント。