Contents

東京から一番近いサンゴ礁がある島

こんな近い島にサンゴ礁があった

東京から1時間で見られるサンゴ礁

東京から飛行機で1時間、距離は300km。

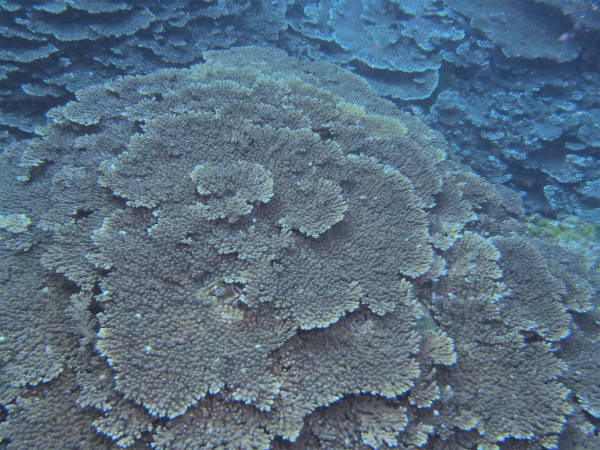

テーブルサンゴのサンゴ礁が見られる島がある。

東京から車で伊豆半島へ行くよりも時間的に早い。

サンゴの種類は少ないが見事なテーブルサンゴが群生している。

昔はなかったサンゴ礁

けれど昔からサンゴ礁がここにあったわけではない。

40年前の八丈島の底土海岸にこんな立派なサンゴ礁はなかった。

それが今、見事なほどにテーブルサンゴが育っている。

沖縄のサンゴ礁と変わらない。

八丈島の中でもここまでサンゴ礁が発達したところは見受けられない。

底土海岸だけでなぜサンゴが発達したのか?

八丈島にサンゴ礁ができない理由

一年を通して水温が高い

島流し、遠島で知られる八丈島は年中黒潮が近くを通り、水温が比較的高い。

真夏の水温は30℃近くになり、真冬でも18℃以上ある。

サンゴが生きていくには十分な水温、沖縄地方と水温はあまり変わらない。

海底の岩の所どころにサンゴが育成。

それなのにサンゴ礁までは発達しない。

大波がサンゴを襲う

八丈島は1年に何回も台風の影響を受ける。

ひとたび海が荒れれば外海に面している八丈島を大波が襲う。

堤防に当たった大波は砕け散り、高さ20m以上もあがる。

浅い場所を好んで育成するサンゴにとってはたまらない。

石が転がり削られる

大波で水底を転がる石が育ったサンゴを削り取る。

海が荒れると大荒れになる八丈島でサンゴは大きく育たない。

大きく育つ前に全部、石が転がって削られてしまう。

そして運の良いサンゴだけが育つ。

しかし大きく成長するば大波にさらわれる。

昔の八丈島底土海岸

以前の八丈島の底土海岸は溶岩で出来た砂と黒い岩場の海岸だった。

沖に障害物は無く、そのまま表海に続く。

大波が沖から押し寄せれば海岸に直接打ち寄せる。

海水浴などできる状態ではない。

テトラポット消波ブロックを設置

そこで八丈島のメイン海水浴場となる底土海岸の沖にテトラポットの消波ブロックを設置した。

何年もかけて消波ブロック設置工事を進めた。

そのおかげで大波が底土海岸に打ち寄せることはほとんどなくなった。

すると今までと環境が変わった。

八丈島にサンゴ礁ができた

テトラポットの内側は静かな状態が続く。

年間を通して水温は18℃以上。

サンゴが育つ条件にピッタリのコンディション。

そして何年もかけてサンゴが群生し、サンゴ礁に発達した。

八丈島は前回の「ウミガメ天国」に続いてサンゴの育つ島になった。

読売新聞の記事になる

読売新聞の記事になる

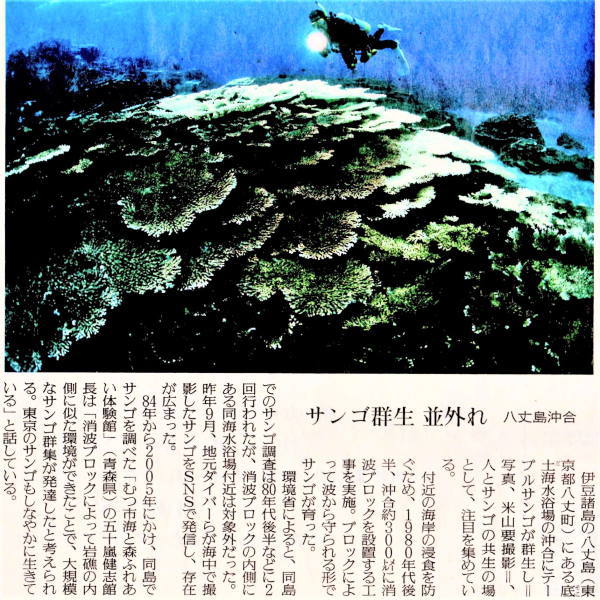

このブログを投稿して約半年後の2021年1月26日、読売新聞に八丈島のサンゴ礁についての記事が掲載された。

それがこちら。