Contents

水不足の秘策、喜界島の雨水を溜める地下ダム

地下ダムと聞いて

ダムが地下にある

地下ダムとはなんだ。

他では聞いたことがない。

なぜ、わざわざ地下にダムを作った?

3年前に喜界島へ来たときはそれぐらいの軽い思いしか湧かなかった。

島で水不足は深刻な問題

けれど今回は来島する前から気になっていた。

実際に地下ダムを見に行ってみた。

喜界島には水がいつも流れている川がない。

雨が降っても地面に浸透してしまい海へ流れてしまう。

飲み水は湧き水

喜界島の人々は湧き水を利用して生活を支えてきた。

石灰の多く溶け込んだ水。

その水も豊富ではない。

雨が多いが不足する農業用水

いつも水のない川。

大雨の時だけ流れる川はある。

喜界島は年間2,000mm以上の雨が降る。

その半分は梅雨の時期と台風の時期に集中。

折角降った雨の大半が地面を浸透して海へ流れる。

水はけの良すぎる喜界島

農業用水の不足を解消するために大規模に作られたのが地下ダム。

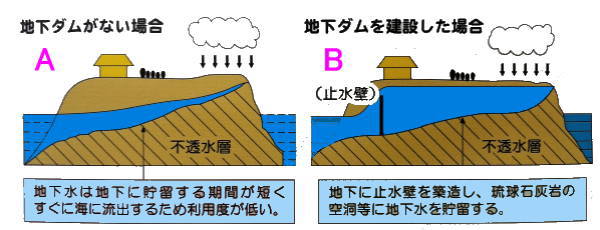

上記図Aのように喜界島に降った雨は地面に浸透し、不透水層の地層に達するまで溜まり、それから傾斜どおりに海へと流れ出る。

水が溜まっている層は暑さ20~40mの琉球石灰岩という多孔質で透水性が良い層で覆われている。

雨が降ると速やかに地下へ浸透。

地下水を海へ流出させない止水壁

海へ流れていかないように上記図Bのように止水する壁を作って水の流出を止めたものが地下ダム。

止水壁のおかげで大量の水を琉球石灰岩に浸透させて溜めることが出来た。

島のいくつかの場所で琉球石灰岩の下部まで井戸を掘りポンプで水を吸い上げている。

吸い上げた水を貯水池に貯め、配水管によってサトウキビ畑へ送る。

送った水を大型のスプリンクラーで散水。

野菜畑は点滴で水を撒く。

実際に見た地下ダム

地下ダム見学

ここが地下ダムの入り口。

そして中へ入る。

深さ16mまで階段が続く。

10段下りただけで涼しくなった。

深さ16mでは少し寒い。

このトンネルは366mの長さがある。

トンネル自体が止水壁の一部となっている。

このトンネルの下にさらに止水壁が地面深く伸びている。

ここが地下ダム

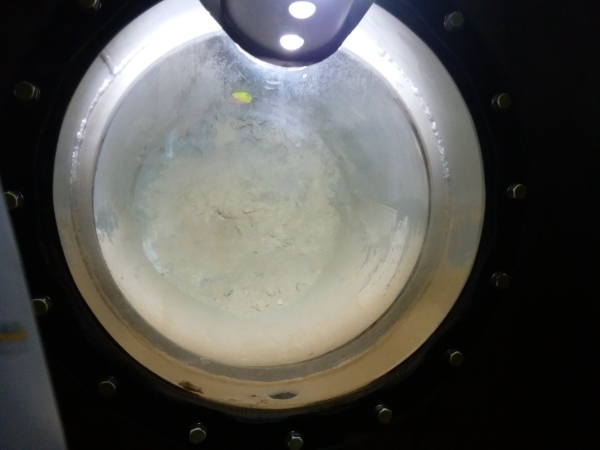

トンネルの途中にある窓。

浸透性の良い琉球石灰岩が見える。

ここで溜めた水をポンプで吸い上げ畑へ送る。

喜界島の地図。

赤い太い線が農業用水の配水管。

水が広くいきわたるように考えられている。

地上の散水機

サトウキビ畑に定間隔で取り付けられている大型のスプリンクラー。

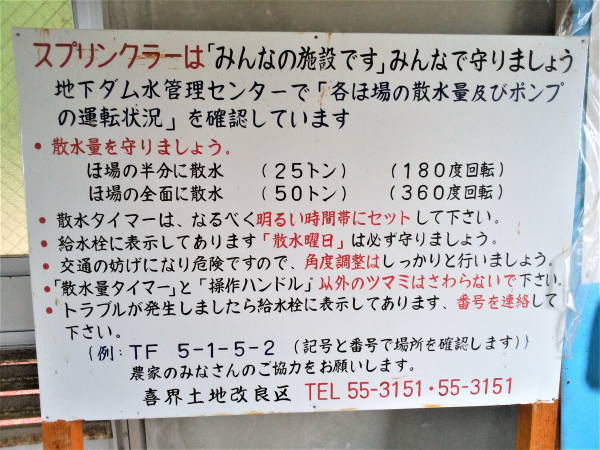

地下ダムスプリンクラーの使用についての注意事項。

散水はタイマーで調節し、割り当ての日が曜日で決められている。

かなり勢いある散水。

スプリンクラーは回転しながら散水。

昨年は台風の影響もなく豊作。